Prévenir le burn-out : ce que les DRH savent… et ce qu’ils oublient encore trop souvent

Vous savez ça. Je sais ça. En fait, tout le monde dans l’entreprise le sait. il faut prévenir le burn-out des collaborateurs.

Le burn-out existe. Et il est ravageur.

On en parle dans les journaux, dans les séminaires, dans les rapports annuels, parfois même dans les comités de direction. Chacun acquiesce : « Oui, bien sûr, c’est un vrai problème. »

Et pourtant, sur le terrain, que voit-on ?

Des managers fatigués qui bricolent avec des check-lists.

Des collaborateurs qui se sentent épuisés, vidés de leur énergie.

Des DRH qui lancent une action ponctuelle (atelier bien-être, cellule d’écoute, afterwork convivial) puis repartent à leurs urgences quotidiennes.

Résultat : malgré la bonne volonté, la prévention reste souvent une affiche dans le couloir plutôt qu’une réalité vécue.

Autrement dit, savoir que le burn-out existe ne suffit pas. Ce qui manque, c’est le passage de la théorie à l’action.

Et plus largement, c’est une véritable culture d’entreprise de la prévention qui fait défaut. Car sans culture partagée, les initiatives s’éparpillent, se perdent ou s’essoufflent.

Trop souvent, la bonne volonté se traduit par des actions improvisées, au gré des urgences et des aléas de l’actualité corporate, sans réelle continuité.

Certaines réponses, même sincères, peinent à produire des effets durables parce qu’elles ne touchent pas le cœur du problème.

Pour être efficaces, les actions doivent s’inscrire dans une démarche construite, progressive et pédagogique, qui accompagne l’organisation dans son évolution et les collaborateurs dès leur intégration. Une prévention réussie ne se décrète pas en une initiative isolée : elle se bâtit pas à pas, avec des repères clairs, des étapes de maturité et une cohérence entre discours, pratiques et culture d’entreprise.

C’est justement là que se glissent les écueils les plus fréquents.

Car à défaut d’une stratégie claire, les organisations s’appuient sur des solutions rapides, rassurantes en apparence… mais qui ne résolvent rien en profondeur :

- Multiplier les actions ponctuelles : un atelier bien-être ou une conférence inspirante peuvent créer un temps de respiration, mais sans stratégie de suivi, l’effet s’éteint rapidement.

- S’en remettre uniquement à la communication : afficher une campagne de sensibilisation est utile pour ouvrir le sujet, mais si les conditions de travail ne changent pas, le décalage peut générer encore plus de frustration.

- Externaliser totalement la prévention : déléguer la question aux seuls médecins du travail ou prestataires externes prive l’organisation d’une dynamique interne. La prévention efficace suppose aussi un engagement managérial quotidien.

- Confondre écoute et enquête : distribuer un questionnaire annuel ne suffit pas à faire émerger les signaux faibles. Les collaborateurs ont besoin de lieux d’échange réguliers, vivants et en confiance.

Ces démarches ne sont pas inutiles en soi. Elles peuvent constituer un premier pas. Pour autant, si elles restent isolées, elles entretiennent l’illusion d’agir sans véritablement transformer l’organisation.

Ce que les DRH savent déjà sur le burn-out

- Que le burn-out coûte cher (absentéisme, baisse de productivité, turn-over, réputation employeur) et qu’au-delà des chiffres, il détériore la santé mentale et l’équilibre humain de l’entreprise.

- Que les conditions de travail, le management et la reconnaissance sont déterminants.

- Qu’il vaut mieux prévenir que réparer.

Bref, rien de nouveau sous le soleil.

Burn-out: ce que beaucoup de DRH sous-estiment encore

- La clarté des rôles. La surcharge n’épuise pas autant que l’ambiguïté. Ne pas savoir ce qui est prioritaire fatigue bien plus vite que travailler beaucoup.

- Le soutien organisationnel. Un manager présent et soutenu par son propre N+1 protège davantage qu’une campagne d’affichage sur la QVCT.

- La difficulté du passage à l’action. Dire « il faut accompagner les collaborateurs » est une évidence ; mettre en place un mentorat ciblé pour les jeunes pros ou une ligne d’écoute anonyme est déjà plus exigeant.

- La co-construction. Les plans imposés top-down échouent. C’est le dialogue social et la concertation qui donnent du poids et de la légitimité aux actions.

- Le lien avec les priorités stratégiques. Trop souvent, la prévention est vue comme « à côté du business ». Or fidéliser les talents et renforcer la marque employeur passent aussi par là.

- L’écoute active et le questionnement ouvert. Trop souvent négligés, ils transforment pourtant la prévention en profondeur. Écouter activement, ce n’est pas seulement entendre : c’est capter les signaux faibles, valider les émotions, faire sentir à l’autre qu’il compte. Poser des questions ouvertes, ce n’est pas rallonger la réunion : c’est ouvrir un espace d’expression qui aide à mettre en mots les difficultés, à clarifier les besoins et à trouver des pistes nouvelles. Ces pratiques simples créent les conditions de la sécurité psychologique et donnent de la consistance aux démarches de prévention.

Les angles morts de la prévention RPS et du burn-out

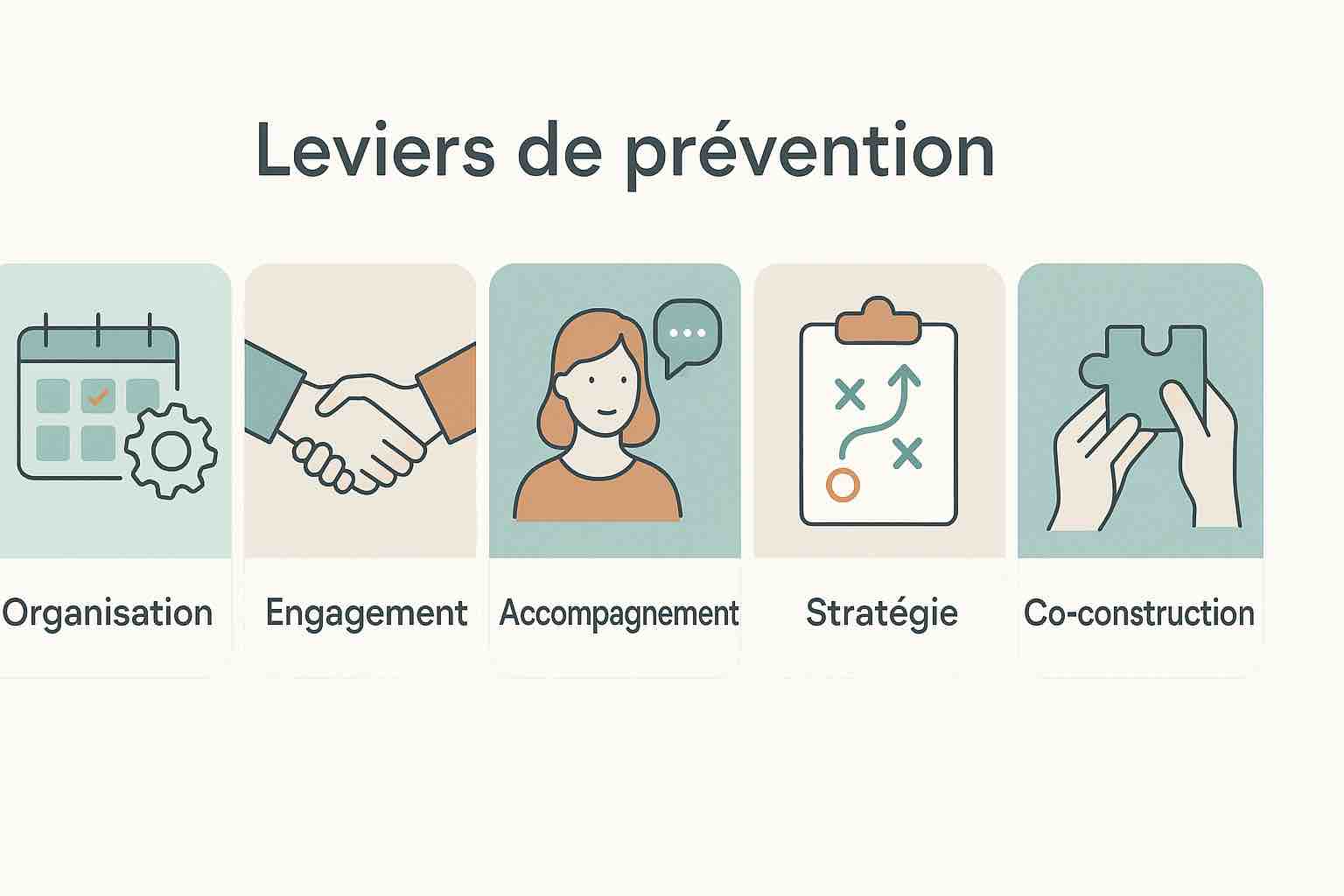

1. Organisation : clarifier les rôles pour prévenir l’épuisement professionnel

Ce n’est pas seulement la quantité brute de travail qui épuise, mais l’ambiguïté des rôles. Clarifier les missions, hiérarchiser les priorités, simplifier les process : autant de façons de redonner aux collaborateurs le sentiment de maîtrise et de compétence. Quand on sait où l’on va et ce qui est attendu, l’énergie est mobilisée plus efficacement.

2. Engagement : au-delà du “merci”, donner de l’autonomie aux collaborateurs

La reconnaissance symbolique est nécessaire, mais insuffisante. Les collaborateurs attendent surtout une réelle autonomie : pouvoir prendre des décisions, avoir une marge de manœuvre, voir que leurs idées comptent. Ainsi, l’engagement durable se nourrit de cette liberté d’action, plus encore que d’applaudissements ponctuels.

3. Accompagnement : répondre aux besoins spécifiques en prévention du burn-out

Certains moments du parcours professionnel sont plus sensibles que d’autres : intégration, réorganisation, télétravail prolongé, surcharge passagère. Adapter l’accompagnement à ces contextes n’est pas du luxe, mais une nécessité. Cela permet aux collaborateurs de se sentir compétents et soutenus, plutôt que démunis face à des situations inédites. Ici, le sur-mesure est bien plus efficace que le “one size fits all”.

4. Stratégie : sortir du coup d’éclat ponctuel et construire une prévention durable

Prévenir le burn-out des collaborateurs, ce n’est pas multiplier les gadgets bien-être. Un atelier Well-being ou une campagne inspirante peuvent donner un souffle momentané. Mais sans vision pluriannuelle, sans indicateurs et sans suivi, la prévention reste cosmétique. Construire une stratégie, c’est donner des repères stables et tangibles qui renforcent le sentiment de sécurité et de cohérence sociale. En d’autres termes, les collaborateurs y trouvent une continuité qui crédibilise les efforts de l’entreprise.

5. Co-construction : impliquer tous les niveaux de l’entreprise dans la prévention

La prévention n’est pas un kit clé en main. Elle se construit dans le dialogue. Sans écoute des signaux faibles et des retours terrain, les meilleures intentions restent lettres mortes.

Et surtout, la co-construction est efficace parce qu’elle nourrit les trois besoins psychologiques fondamentaux identifiés par Deci & Ryan dans leur théorie de l’autodétermination :

- autonomie : la possibilité de contribuer aux décisions,

- compétence : le sentiment d’apporter des solutions utiles,

- lien social : le fait d’être écouté, reconnu, connecté aux autres.

Comme le montrent Deci & Ryan dans leurs travaux fondateurs, lorsque ces besoins sont satisfaits, l’engagement et la motivation deviennent plus durables et mieux ancrés. La co-construction ne se limite donc pas à un “beau principe” : elle devient un facteur d’adhésion durable et d’efficacité collective.

Passer de la théorie à l’action

Alors, concrètement, que peut faire un DRH dès demain ?

- Intégrer des indicateurs de charge mentale dans les entretiens annuels.

- Mettre en place un baromètre QVCT trimestriel.

- Créer des rituels courts de feedback pour clarifier les priorités.

- Former les managers à détecter les signaux faibles.

- Relier systématiquement les actions de prévention à la fidélisation et à la performance durable.

La clé ? Ne plus penser en « actions isolées », mais en politique structurée, co-construite, suivie et ajustée.

En conclusion

Les DRH savent. Mais savoir ne suffit pas.

La vraie différence se joue dans l’écart entre connaître les causes et oser transformer l’organisation.

Prévenir le burn-out, c’est passer du discours à des gestes précis. C’est aussi accepter de travailler main dans la main avec managers et salariés, plutôt que d’appliquer une solution toute faite.

Et il ne s’agit pas seulement d’éviter le burn-out : c’est aussi prévenir la spirale du désengagement, de la perte de sens et parfois de la dépression, qui fragilisent les équipes tout autant.

Et si, demain, la prévention cessait d’être une “case RPS” pour devenir un levier stratégique de performance et de fidélisation ?

Ce jour-là, nous pourrions dire que nous avons vraiment appris du burn-out.